中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路,也是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。近日,合合信息旗下啟信寶聯合城市進化論推出《2022全國新能源汽車產業區域研究報告》(下稱《報告》),系統呈現中國新能源汽車發展概況、產業格局和地域分布,鎖定最具潛力的“隱形城市冠軍”。

發展新格局:中國新能源汽車產銷量連續7年位居全球第一

縱觀中國新能源汽車產業發展概況,早在2001年,科技部便在“863”計劃中設立電動汽車重大專項,開啟了中國新能源汽車發展的征程。2012年,國務院印發《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020)》,新能源汽車產業化正式起步。

《報告》對30省市“十四五”期間新能源汽車產業相關政策進行了匯總。從研發環節、生產環節,到消費環節、新基建配套等不同階段,這些激勵政策通過財政補貼、稅收減免、不限牌不限購等舉措,為新能源汽車整個生命周期的健康發展“保駕護航”。

在市場和政策的雙重驅動下,中國的新能源汽車產業發展取得了巨大成就,成為世界汽車產業發展轉型的重要力量。2021年,中國新能源汽車保持了產銷兩旺的發展局面,產銷量均突破350萬輛,連續7年位居全球第一;與此同時,新能源汽車占全國汽車產量份額不斷擴大,2021年達到13.36%。

產業新氣象:民營企業占比近9成,產業鏈下游企業新增迅猛

民營企業在市場上嗅覺靈敏,一定程度上更易激發潛在的消費動力。通過解析中國2022年存續新能源汽車產業資本結構,啟信寶數據顯示,民營企業占新能源汽車產業比例高達87.86%,其次是外資企業5.48%,國資企業4.48%。

新能源汽車產業鏈可分為上游原材料、中游三電及零部件制造、下游整車制造及服務支撐,下游企業在疫情中增勢迅猛。啟信寶數據顯示,2020年-2021年,受工信部《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件(2019年本)》政策推進及我國第一批電動汽車應用的動力電池面臨退役等現狀,下游服務支撐相關的電池回收新增企業兩年內達到了7736家。

中游企業在融資表現上優勢突出。2017-2021年期間,新能源汽車產業鏈融資次數5064起,融資企業數量2761家。電池管理系統(BMS)環節融資金額最多。該時間段內新能源汽車產業融資前三的城市分別為上海、長春、常州。

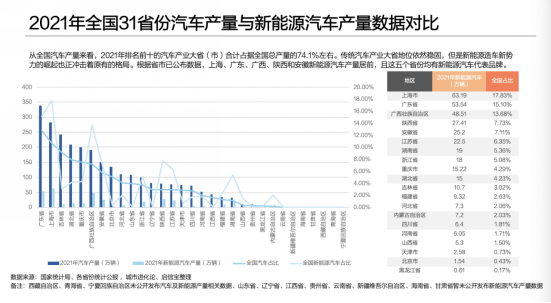

《報告》顯示,從全國汽車產量來看,2021年排名前十的汽車產業大省(市)合計占據全國總產量的74.1%左右。根據省市已公布數據,上海、廣東、廣西、陜西和安徽新能源汽車產量居前。

盡管傳統汽車產業大省地位穩固依舊,新能源造車勢力的崛起也正沖擊著原有的格局,涌現出一批新興城市,在新能源汽車領域的建設上發揮著愈發重要的影響。

江蘇常州:新能源汽車發展的“隱形城市冠軍”

“一企帶一產,一產興一城。”閩東小城寧德因寧德時代逆襲的故事,如今已耳熟能詳。而長三角經濟版圖中,常州正在書寫一個新的彎道超車的奇跡。《報告》顯示,常州新能源汽車產業鏈中游企業數量達到3440家,居全國第一位。尤其在動力電池板塊,已經聚集起近50家規上企業,動力電池已建成產能達85.5GWh,居全國首位。

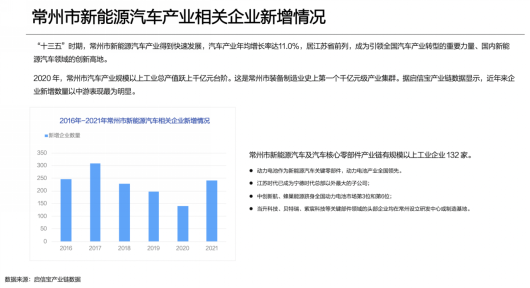

啟信寶數據顯示,2020年,常州市汽車產業規模以上工業總產值躍上千億元臺階。這是常州市裝備制造業史上第一個千億元級產業集群。近年來常州市新能源企業新增數量以中游表現最為明顯,新能源汽車及汽車核心零部件產業鏈有規模以上工業企業達到132家。

“常州本地有多年的產業基礎沉淀,尤其在工業裝備及汽車零部件領域具備雄厚的工業基礎,結合常州市政府‘兩中心、多集群’等前瞻性的政策布局,把握住了全國新能源汽車推廣應用試點城市的機遇。”啟信寶產業研究專家認為,在動力電池下游,理想、北汽新能源、比亞迪等頭部車企已建成或在建常州制造基地,常州本地的充電樁運營企業星星充電也已成為全國最大的充電樁運營企業,為常州的新能源汽車產業發展提供了有力延伸。

在全球零排放和汽車電動化趨勢下,新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向和促進世界經濟持續增長的重要引擎。合合信息將持續關注新能源產業鏈圖譜,以商業大數據賦能業務市場分析,用智能解決方案助力行業客戶洞悉未來發展的新機遇,跑出數字化轉型“加速度”。

相關稿件